Retrouvailles et retour en voyage

- urbedall

- 19 juil. 2016

- 5 min de lecture

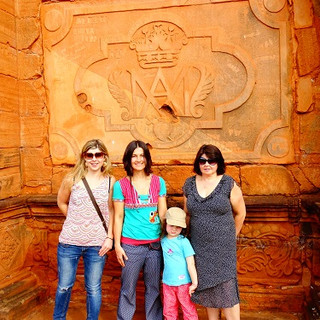

Le secret était bien gardé. Pendant un mois, nous répétions à Maïa qu'un colis de la part de sa Tata Lulu et de sa grand-mère Grand-Mère - c'est ainsi qu'elle l'appelle - devait arriver par avion. Arrivés à l'aéroport ce 27 juin, Maïa n'arrive pas à y croire : c'est un colis humain, composé de Tata Lulu et de grand-mère Grand-Mère qui la couvre de bisous. La pauvre reste incrédule, prostrée : il est parfois des surprises un peu trop fortes pour des filles de son âge. Se sent-elle trahie par ce secret ? En tout cas, nous, nous le regretterons un peu. Mais pas trop : après une demi-heure de récupération, elle prend conscience de la chance qui lui est offerte de partager du bon temps avec ces êtres chéris. Et demande, pour la première fois : « et si on jouait ? ». La phrase la plus entendue des trois semaines qui suivirent.

Après une journée à Marindia, nous décidons de reprendre la route, direction le nord, où, dans ce monde à l'envers, il fait plus chaud. Pour une fois, le bus remplace les vélos, et moi et Céline regardons passer les kilomètres à travers la vitre. Sans forcément beaucoup de satisfaction : la liberté que nous octroie nos bicyclettes est bien plus forte que le pseudo-confort d'un voyage en bus. En vélo, nous n'avons pas l'impression de perdre notre temps dans les transports, le chemin étant aussi important, tout aussi digne d'intérêt, que la destination. Et ne parlons même pas des voyages de nuit : ici, les enfants ne paient pas, et dorment avec leurs parents, sur un siège. Sans doute est-ce parce que nous venons de la civilisation de l'enfant-roi, mais il nous paraît incongru de ne pas laisser un siège à Maïa. Alors, on se trouve une place comme on peut, allongé s'il le faut derrière la banquette arrière dans un espace qui serait un enfer pour le moins atteint des claustrophobes. Les nuits, habituellement courtes dans ce genre de situation, sont alors très, très courtes.

Après un passage à Colonia del Sacramento, nous repassons le Rio de la Plata pour visiter Buenos Aires. Quelques jours ont passé, et nous sommes bien obligés de constater que la Nature est décidément facétieuse : comme lors de notre arrivée en Uruguay, où un orage jamais vu depuis trois mois nous avait accueilli, c'est une pluie battante qui accompagne ces Bretonnes à l'autre bout du monde. Beatriz, notre logeuse attitrée à Montevideo que nous verrons plus tard, nous le confirmera : « Mais qu'est-ce qui se passe avec vous ? A chaque fois qu'on se voit, il pleut ! » Malheureusement, et c'est une lapalissade de le dire : comme partout, Buenos Aires perd de son charme sous la pluie. Le marché de San Telmo paraît bien triste lorsque les vendeurs, qui n'y sont pas habitués, doivent protéger ou remballer leurs marchandises à chaque averse. Il n'empêche : mettez-y trois acharnées de foires aux puces, et elles font un carnage.

Mais finalement, la facétie de la Nature a ses limites : après une nuit en bus et 1000 kilomètres, nous nous retrouvons dans la Province de Misiones, limitrophe du Brésil. C'est là une autre Argentine, baignée par un climat tropical, 23° et un magnifique soleil. C'est ici qu'avaient choisi de s'établir les Jésuites, installant des « missions » (d'où le nom de la région) où ils vécurent en compagnie des indiens Guaranis dans une sorte de communisme chrétien qui n'avait pas pour autant éliminé les différences de classe. Quelques siècles plus tard, la condescendance envers les Guaranis – qu'on peut aussi appeler racisme – ne s'est pas estompé, bien au contraire : lors d'une visite dans une forêt tropicale, Carlos, notre guide-chauffeur, semble un peu gêné aux entournures quand je lui demande s'il a des racines guaranis. Il me répond oui du bout des lèves avant de se lancer dans une diatribe contre ces indiens « qui ont une pioche dans la tête, qui ne savent même pas se servir d'un ordinateur, ni même de la monnaie ». Il nous précise que le gouvernement, pourtant, les aide, leur verse des revenus et qu'ils devraient être contents avec ça. La réalité est toute autre : chassé de la grande majorité de leurs territoires, vivant dans des réserves, c'est un génocide à petit feu qui menace ce peuple, dont le taux de suicide atteint des proportions gravissimes, même chez les enfants. Le soir, un « son et lumière » retrace l'histoire de ces missions jésuites, avec un hallucinant parti pris : on y voit de bons chrétiens raffinés, jouant de la musique une fois débarqué dans ce territoire inconnu et qui se font alpaguer par une partie de ces rustres autochtones qui ne voient pas pourquoi ils devraient se soumettre à cette nouvelle autorité. L'Etat d'Israël n'est pas le seul à vouloir refaire l'Histoire.

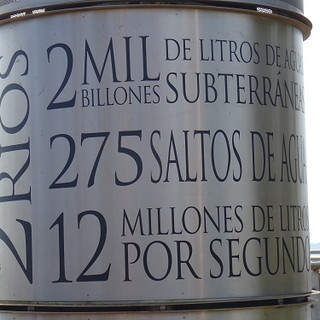

500 kilomètres plus loin, nous avons rendez-vous avec la Nature. Avec un très grand N : Iguazù reste sans doute le lieu que nous avons visité où la Pachamama nous offre son plus beau visage, en même temps que sa plus grande puissance. Il est impossible de décrire la force que dégagent ces impressionnantes chutes, 270 au total, dans cet environnement paradisiaque de forêt tropicale, et le sentiment de bien-être et de sérénité qui nous anime tous. Nous restons subjugués par la beauté brute de cette Nature sauvage, et des animaux qui viennent à notre rencontre : oiseaux de toutes les couleurs ou coatis, ces espèces d'écureuils qui deviendront une mascotte pour Maïa.

David, le propriétaire de l'appartement que nous avions loué pour l'occasion, nous expliquera que sa grand-mère, décédée l'an dernier à l'âge de 106 ans, a vécu une partie de sa vie au bord des chutes, avant que ce paradis ne le devienne d'abord pour les touristes. Dans les années 20 et 30, elle y cultivait un bout de terrain, passant la frontière brésilienne par la Garganta del Diablo, la bien nommée gorge du diable, traversant à pied le fleuve chargée de ses fruits et légumes, à quelques mètres de la plus impressionnante des chutes d'eau. Ce n'est sans doute pas un hasard si cette femme, ayant plutôt vécu dans la précarité, ait pu vivre jusqu'à cet âge canonique dans ce paradis terrestre. D'autres ont eu moins de chance : les pêcheurs aventureux, notamment, poursuivant le poisson jusqu'à ce qu'une de ces terribles cascades de plusieurs centaines de mètres ne les avale à jamais.

Aujourd'hui, les sentiers sont bien balisés, les ballades en bateau réservées aux agences agréées. Néanmoins, la sécurité reste plutôt primaire, de simples barrières à hauteur de cuisse nous séparant du grand vide. David nous le confirmera : ce lieu de la beauté brute de la Nature est aussi le théâtre le plus majestueux du suicide. Une touriste qu'il accompagnait sera le témoin d'une de ces tragédies banales d'Iguazù : alors qu'elle filmait les chutes, elle voit son voisin, un gamin de 15 ans, le regard hagard, enjamber la barrière et faire son dernier grand saut. Sa caméra aura tout enregistré, David me montrera l'enregistrement comme une vidéo interdite. La touriste, elle, passera les deux jours suivants à l'hôpital, choquée d'avoir été témoin d'une telle scène. Iguazù est décidément la ligne Maginot entre l'expression la plus magnifique de la Vie et celle de la mort la plus tragique.

Maïa, elle, préfère, et de loin, la vie. Celle-ci est d'autant plus belle que Grand-Mère et Tata Lulu redoublent d'énergie pour s'occuper d'elle, répondre par la positive à sa question innocente « et si on jouait ? », et jouer, et encore jouer, notamment pendant ces interminables heures de bus. La vie est un grand terrain de jeu, encore plus quand la famille de passage s'attelle à rattraper ces six mois de temps perdu...

Commentaires